2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布,首次提出“农业新质生产力”,明确以科技创新驱动生产要素集聚,强调智慧农业与种业振兴的协同发展。本期“大家谈”邀请了中国科学院计算技术研究所张玉成博士,结合长期业务深耕经验,与大家分享智慧农业创新实践。

张玉成

中国科学院计算技术研究所正高级工程师

中国科学院智能农业机械装备工程实验室副主任

主要从事“新一代智能农业机械装备技术体系和标准化”研究,提出构建以智能算法为核心的第三代农机技术体系,推动建成了国家农机装备创新中心、国家农机装备产业技术创新战略联盟,完成基于核心器件的第三代农机“鸿鹄”系列并开展产业推广;也是“伏羲农场”计划的提出者和践行者,并在内蒙古、河北、山东、安徽、湖北、河南等地开展了伏羲农场项目落地与推广。

伏羲农场

智慧农业技术集成创新的实践探索与思考

在农业现代化的征程中,如何让科技真正赋能土地,破解“谁来种地、怎么种好地”的时代之问?“伏羲农场”正以系统性创新给出中国答案。

智慧农业的全球赛跑与中国挑战

20世纪50年代起,发达国家就开启农业科技融合探索。美国约翰迪尔的“绿色之星”系统,借助300多个传感器采集数据,实现“单株”级种植管理。金伯利家庭农场与之合作,4人就能管理3万亩耕地。日本耕地分散,久保田公司开发的KSAS系统,集成多种农机与信息技术,利用大数据指导施肥喷药。

我国智慧农业起步虽不算晚,但目前整体仍处于初级阶段。存在“四多四少”问题:小范围示范多、大面积推广少;基础研究多、实际应用少;单点技术多、系统集成少;像“盆景”的多、成“风景”的少。这主要是因为我国地形气候复杂,技术产品分散,高端农机和核心算法依赖国外,数据安全存隐患。

伏羲农场:重构农业生产范式

从八卦到AI:科技与传统的双向奔赴

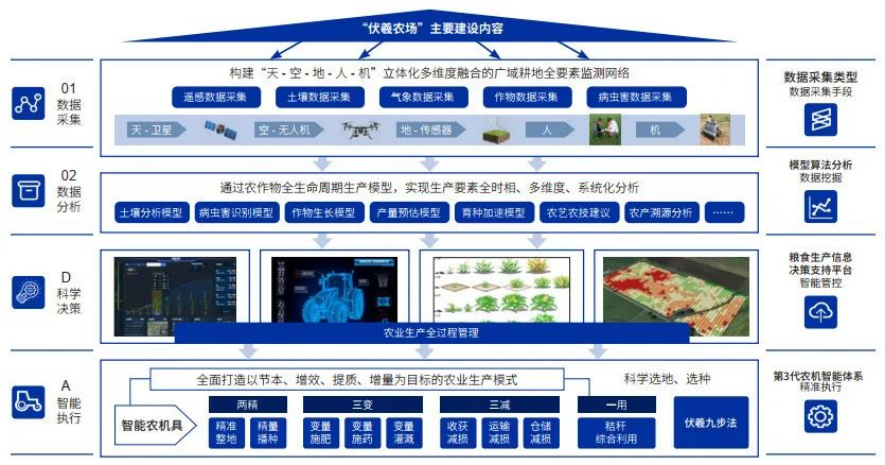

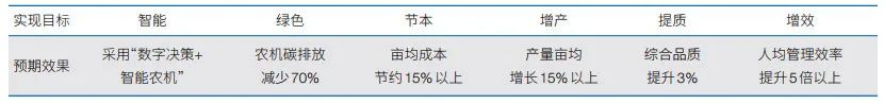

以中华文明始祖“伏羲”命名,既蕴含“天人合一”的传统智慧,更象征现代科技对农业的重塑。农场以“OODA”为指导原则的闭环管理策略(图1),通过“天-空-地-人-机”立体监测网络,实时采集气象、土壤、作物等全要素数据,构建农业生产的 “数字孪生”系统,让千年农耕经验与AI算法共振,实现从“靠天吃饭”到“知天而作”的跃升,最终达到智能、绿色、节本、增产、提质、增效的六大目标(表1)。

图1:“伏羲农场”技术体系的结构

表1:“伏羲农场”智慧农业体系的建设目标

三大核心体系筑牢智慧根基

数据底座

部署卫星遥感、无人机巡检、田间传感器,构建高精度的农田数字地图,实时捕捉每一寸土地的“呼吸”。

智能决策

依托“伏羲大脑”AI大模型,生成覆盖“整地-播种-施肥-收获”全流程精准决策。

无人化执行

第三代智能农机集群实现“耕种管收”全环节无人化(图2)。

图2:第三代智能农机

破解南北差异:技术柔性适配

针对北方连片大田与南方丘陵山地的不同需求,伏羲农场展现强大适应性:北方推广万亩级无人农场,南方研发小型智能农机应对碎片化地块,同时适配水旱轮作、间作套作等复杂耕作模式,让科技“接地气”。

新质生产力:重塑农业未来图景

伏羲农场的终极目标,是打造农业新质生产力的“孵化器”:培养懂AI、会操作的“新农人”,让5个人管理5万亩耕地成为现实;构建“数字决策+智能农机”闭环,实现“藏粮于技”;更通过“三室两厅三库一塔”标准化基建,将分散农田整合成高效运转的智慧节点,最终形成5亿亩耕地“全国一盘棋”的粮食安全稳定器。

“伏羲农场”的创新探索,为我国智慧农业发展指明方向。依托物联网、大数据、人工智能等前沿技术,现代农业正加速向智能化、精准化、高效化转型。通过对生产环节的智能监测、科学调控,不仅能筑牢国家粮食安全的根基,更将以科技赋能乡村振兴战略,为农业现代化注入全新动能,推动农业增效、农村繁荣、农民增收。农投集团正在积极与中科院开展合作交流,加快推进“伏羲农场”项目在西安市落地转化,打造西北首个智慧农业应用新场景。

编辑:刘逸秋